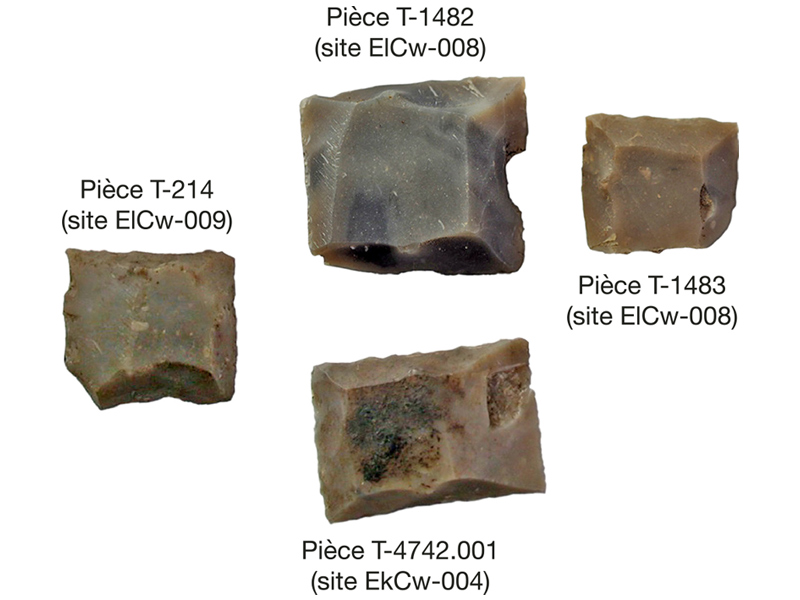

Quatre tibias de castor ont fait l’objet d’une transformation. Ils présentent des enlèvements longitudinaux et des stries plus ou moins transversales.

Ces traces se trouvent principalement sur les crêtes de la moitié supérieure de la diaphyse (partie médiane du tibia) ainsi qu’autour de sa partie inférieure. Elles semblent avoir été faites à l’aide d’objets en métal, soit une lame de couteau ou peut-être la mâchoire d’un piège. Certaines marques pourraient être le résultat du dépeçage traditionnel du castor, mais les incisions sont plus accentuées que ce qui est généralement observé. Trois de ces tibias ont aussi été cassés à l’état frais.

Les archéologues envisagent d’autres hypothèses pour expliquer l’importance des incisions sur les tibias. Ces modifications pourraient résulter d’un décharnement de chair congelée par une personne inexpérimentée ou de coups de couteau agressifs visant à casser l’os. Il y a toutefois très peu de chair dans la moitié inférieure du tibia. Ces marques pourraient aussi correspondre à l’ébauche d’un outil en os ou à un travail quelconque sur un os à l’aide d’un couteau. Ce type de comportement est rarement remarqué dans les sites amérindiens, ce qui peut suggérer la présence d’Eurocanadiens parmi les utilisateurs du campement. Parmi les autres possibilités, l’action de la mâchoire d’un piège en métal pourrait avoir laissé certaines de ces marques longitudinales et transversales, d’autant plus que les petits animaux, tels que les castors et les rats musqués, se font souvent casser les pattes par ce type de piège.

Tous les fragments d’os ouvragés se trouvent à proximité les uns des autres, dans la moitié nord du foyer 1. Le travail pourrait donc avoir été fait par la même personne. L’endroit correspond peut-être à un lieu de rejet de certains os.

Plusieurs traces de découpe fines ont aussi été observées sur certains tibias de castor. Ces marques ont pu être produites au moment où on dépouillait et décharnait les animaux à fourrure ou pendant l’extraction de tendons ou la séparation des os.

Enfin, la présence de plusieurs castors et d’une loutre dans un contexte historique évoque la traite des fourrures. En particulier, un tibia de vieux castor porte de fines traces de découpe près de son extrémité inférieure, où se termine la fourrure. Les fractures relativement fréquentes des os longs à l’état frais ainsi que quelques traces de couteau pour le débitage et le décharnement invitent à penser que les castors ont été consommés, alors que les ossements de la loutre ne présentent pas ces types de marques.

…mais aussi d’autres animaux

L’assemblage osseux comprend les restes d’au moins quatre porcs-épics, dont au moins un juvénile. En comparaison des castors, les restes crâniens de ces porcs-épics sont surreprésentés. Plusieurs restes n’ont pu être identifiés à l’espèce, mais il est possible qu’ils proviennent de castors ou de porcs-épics.

La loutre a peut-être fourni la peau avec laquelle on a pu fabriquer un sac. Ce type de sac sans couture, confectionné avec la peau entière, servait par exemple à transporter du tabac et d’autres effets personnels. Les sacs étaient parfois décorés de perles et portaient une frange de ferrets coniques en laiton sur leur pourtour, comme le sac conservé au musée McCord à Montréal.

La quantité de viande

Les os dégagés au site ElCw-009 représentent une quantité de viande relativement grande pour une courte occupation. Les six castors correspondent à environ 68 kg de chair comestible qui peut varier selon l’âge des juvéniles et la saison. Il faut ajouter environ 20 kg de viande de porc-épic, 2,4 kg de bernache et moins de 1 kg pour les deux autres oiseaux, soit un total de près de 90 kg. Cette quantité est élevée, si on considère qu’une personne consomme de 1,5 à 2 kg de viande par jour. Cette abondance peut s’expliquer de plusieurs façons : transformation de carcasses et de viande pour une consommation ailleurs, courte occupation par un groupe important ou longue occupation par un groupe restreint.

© Musée McCord (M7055)

La saison d’occupation

La présence d’os en partie carbonisés (noircis) et en partie calcinés (blanchis) indique que les pièces de viande ont été rôties sur un feu très intense. Il est difficile de déterminer la saison d’occupation du site. Cependant, la bernache n’est pas présente l’hiver, ce qui exclut cette saison, et les fourrures sont peu intéressantes en été. Il est vraisemblable, que la chasse se soit déroulée en automne ou au printemps.