Un événement météorologique singulier

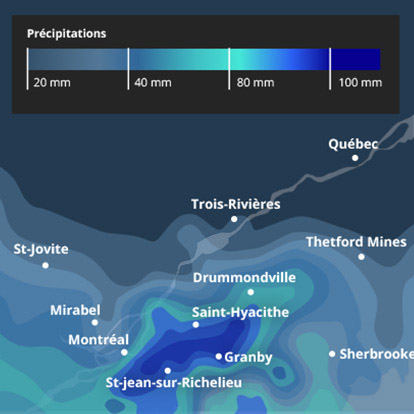

Je dois voir mon patron dans cinq minutes. J’ai de mauvaises nouvelles à lui annoncer. La première tempête de verglas a laissé de 10 à 20 mm de précipitations.

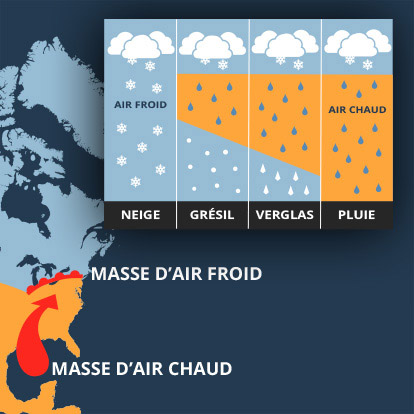

La situation ne serait pas si grave si dame Nature en restait là. Mais toutes les analyses que j’ai effectuées des images satellites les plus récentes des modèles météorologiques indiquent toujours le même constat. Deux autres systèmes dépressionnaires se dirigent vers le Québec. Je n’ai toutefois aucune idée si ce sera du grésil ou du verglas qui nous tombera sur la tête. Qu’allons-nous dire à tous ces gens dans le noir qui souffrent du froid ?