Rappel important :

En cas d’inondation, communiquez avec votre municipalité. Celle-ci est en contact avec le ministère de la Sécurité publique du Québec, qui coordonne toutes les activités liées aux inondations.

Outaouais

Réduire les impacts de la crue printanière dans le bassin versant de la rivière des Outaouais : un travail d’équipe pour Hydro-Québec et ses partenaires

Webinaire

Crue printanière en Outaouais : Hydro-Québec répond à vos questions

Visionner le webinaire

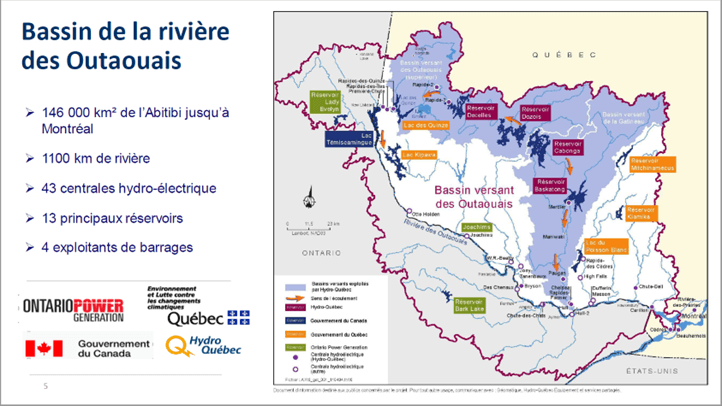

Bassin de la rivière des Outaouais

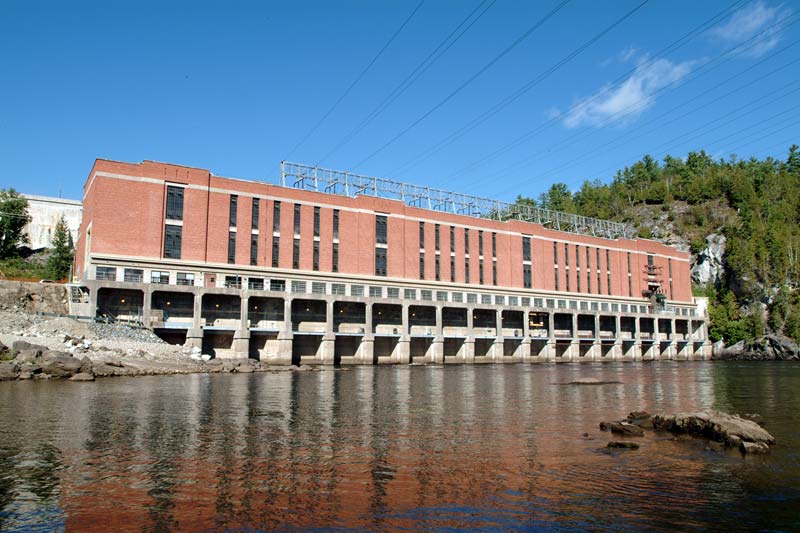

Avec ses 1 120 km, la rivière des Outaouais est la plus longue rivière du Québec, s’écoulant de l’Abitibi-Témiscamingue à Montréal. La rivière des Outaouais et la rivière Gatineau sont les seules rivières du bassin de la rivière des Outaouais sur lesquelles se trouvent des installations hydroélectriques appartenant à Hydro-Québec. En Outaouais, l’entreprise gère les réservoirs Baskatong et Cabonga, dans la rivière Gatineau, ainsi que six centrales : Mercier, Paugan, Chelsea et Rapides-Farmer, sur la rivière Gatineau, de même que Bryson et Carillon, sur le cours inférieur de la rivière des Outaouais. La centrale de la Chute-des-Chats est exploitée par Ontario Power Generation et fait l’objet d’un partenariat avec Hydro-Québec.

Hydro-Québec n’est pas le seul exploitant de réservoirs et de centrales sur la rivière des Outaouais.

La gestion des niveaux et des débits de cette rivière est le fruit d’une collaboration entre partenaires. Chaque goutte d’eau de la rivière passe sous la loupe de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO).

(CPRRO).

La CPRRO réunit les divers intervenants qui participent à la gestion hydrique du bassin versant de l’Outaouais : le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, Environnement et Changement climatique Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, la Garde côtière canadienne, Ontario Power Generation et Hydro-Québec.

Pour connaître les conditions hydriques actuelles de la rivière des Outaouais , vous pouvez consulter le site Web de la CPRRO

, vous pouvez consulter le site Web de la CPRRO où vous trouverez également des sommaires chronologiques des niveaux et des débits

où vous trouverez également des sommaires chronologiques des niveaux et des débits dont certains remontent jusqu’à 1950.

dont certains remontent jusqu’à 1950.

L’action concertée de tous ces intervenants permet de limiter efficacement les impacts des crues printanières.

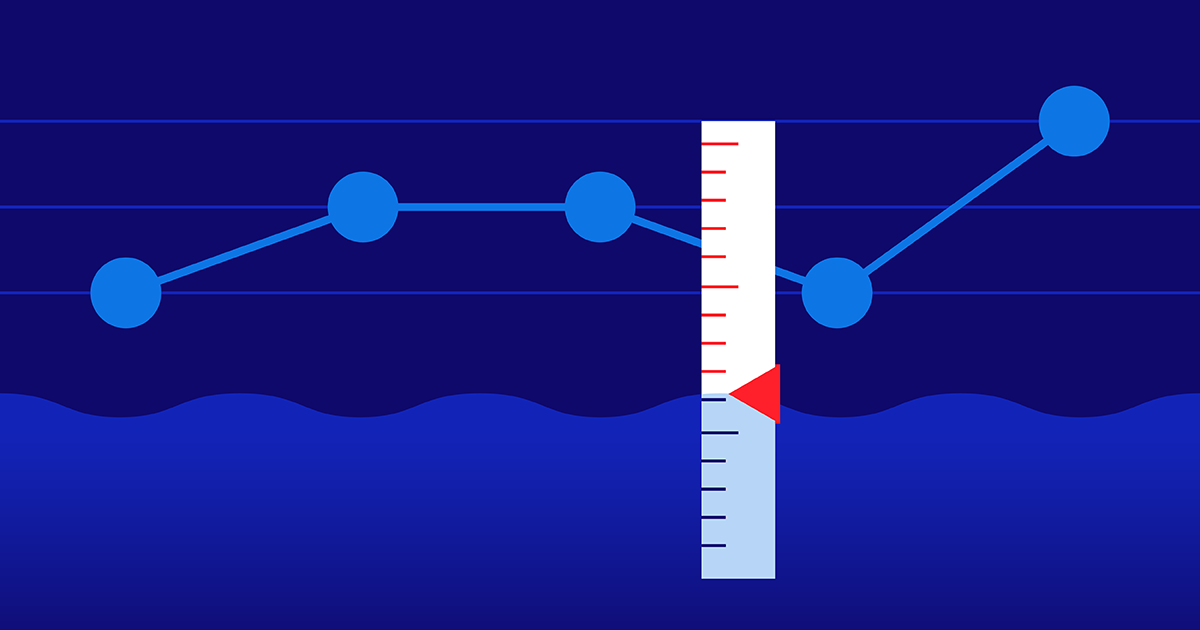

Outil pour connaître les débits et les niveaux d’eau

Nous installons des instruments de mesure sur les rivières et les réservoirs où nous exploitons des barrages et des centrales. Ils nous fournissent des données sur les débits, les niveaux d’eau et les conditions météorologiques. Ces données sont mises à votre disposition au moyen d’un outil simple. Consultez‑le pour connaître les débits des cours d’eau et les niveaux d’eau dans les réservoirs.

Découvrir l’outil

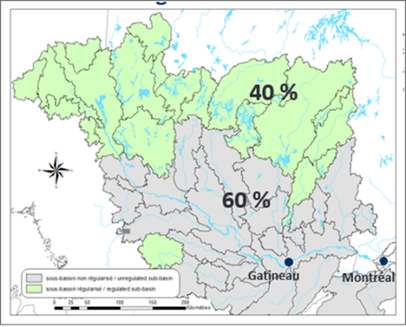

Les réservoirs réduisent les impacts de la crue printanière du bassin versant de la rivière des Outaouais

Au printemps, Hydro-Québec et ses différents partenaires retiennent l’eau pour atteindre la capacité quasi maximale des réservoirs afin de limiter les impacts de la crue sur la population. Toutefois, les réservoirs situés dans la partie nord du bassin versant de l’Outaouais peuvent retenir seulement 40 % des apports d’eau. Les 60 % restants coulent dans la partie sud du bassin, en aval des ouvrages pouvant retenir l’eau. Ainsi, l’eau qui s’écoule au sud des réservoirs ne peut être ni gérée ni retenue. Bien que la gestion collaborative réduise les débits durant la crue printanière, elle ne peut pas empêcher les inondations dans certains secteurs lorsque les apports d’eau sont trop élevés, puisque seules quatre gouttes d’eau sur dix transitent par des ouvrages régulateurs.

Notre expert vous explique simplement de quelle façon Hydro-Québec contribue à gérer la crue printanière de la rivière des Outaouais.

Mythes et réalité

Mythe : Hydro-Québec ne vide pas complètement le réservoir Baskatong avant la crue printanière, car elle préfère vendre de l’électricité aux Américains plutôt que prévenir des inondations.

Mythe : Hydro-Québec pourrait retenir plus d’eau à ses centrales de Bryson, de Paugan et de Chelsea pour limiter les inondations.

Mythe : Hydro-Québec retient l’eau à la centrale de Carillon pour limiter les inondations dans la région de Montréal au détriment de l’Outaouais.

Mythe : Hydro-Québec pourrait mieux gérer le réservoir Baskatong et prévenir totalement les inondations le long de la rivière Gatineau.

Mythe : Il n’y avait pas d’inondation avant la construction des réservoirs et des centrales sur la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau.

Réservoir Cabonga : un réservoir, deux rivières

Le réservoir Cabonga a la particularité de chevaucher deux régions, l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue. Ses deux émissaires déversent ses eaux vers le sud et vers l’ouest. Lorsque l’eau s’écoule vers le sud, par la rivière Gens de Terre, elle rejoint le réservoir Baskatong, qui régularise la rivière Gatineau. Lorsqu’elle se dirige vers l’ouest, elle atteint le réservoir Dozois, qui tempère les apports d’eau dans la rivière des Outaouais.

Grâce à l’abaissement hivernal de son niveau, le réservoir Cabonga est en mesure de stocker les apports d’eau provenant des secteurs plus au nord le printemps venu. Ses deux ouvrages d’évacuation demeurent fermés durant presque toute la crue printanière.

Rivière Gatineau : crue freinée au réservoir Baskatong et au barrage Mercier

Hydro-Québec exploite quatre centrales sur la rivière Gatineau, soit, du nord au sud, les centrales Mercier, de Paugan, de Chelsea et des Rapides-Farmer. Les centrales de Paugan, de Chelsea et des Rapides-Farmer sont des centrales au fil de l’eau et la rivière y transporte l’eau issue du réservoir Baskatong une fois celle-ci turbinée par la centrale Mercier. Comme elles n’ont pas de réservoir, elles ne peuvent retenir les apports d’eau (pluie, fonte des neiges et ruissellement) survenant en aval du réservoir Baskatong.

La gestion d’un réservoir tel le réservoir Baskatong est tributaire des aléas météorologiques et exige des ajustements constants.

De décembre à mars, nous vidons graduellement le réservoir Baskatong. Au moment de la crue printanière, il n’y reste pratiquement plus d’eau. Du début d’avril au début de juin, nous retenons l’eau le plus longtemps possible avec le réservoir rempli à presque sa capacité maximale afin de limiter la quantité libérée dans la rivière Gatineau et, plus en aval, dans la rivière des Outaouais, déjà bien gonflée par l’eau des bassins versants environnants. Bien que le réservoir Baskatong soit vaste, sa capacité de stockage est limitée. Il doit laisser écouler un minimum d’eau pour éviter tout débordement et assurer la sécurité des installations.

Le réservoir Cabonga, le réservoir Baskatong et le barrage Mercier procurent à Hydro-Québec les moyens d’assurer une saine gestion des débits et des niveaux de la rivière Gatineau, un affluent de la rivière des Outaouais.

Longue de 443 km, la rivière Gatineau traverse le réservoir Baskatong et termine sa course dans la rivière des Outaouais, dont elle est le plus gros affluent. Voyez comment Hydro-Québec gère la crue printanière de ce cours d’eau.

Notre expert vous explique simplement de quelle façon Hydro-Québec contribue à gérer la crue printanière de la rivière Gatineau.

Diaporama

Le contenu qui suit est un diaporama d’images sur : Les normes

Des questions sur la gestion des installations d’Hydro-Québec ? N’hésitez pas à communiquer avec nous : Affairesregionales@hydroquebec.com.