Rappel important :

En cas d’inondation, communiquez avec votre municipalité. Celle-ci est en contact avec le ministère de la Sécurité publique du Québec, qui coordonne toutes les activités liées aux inondations.

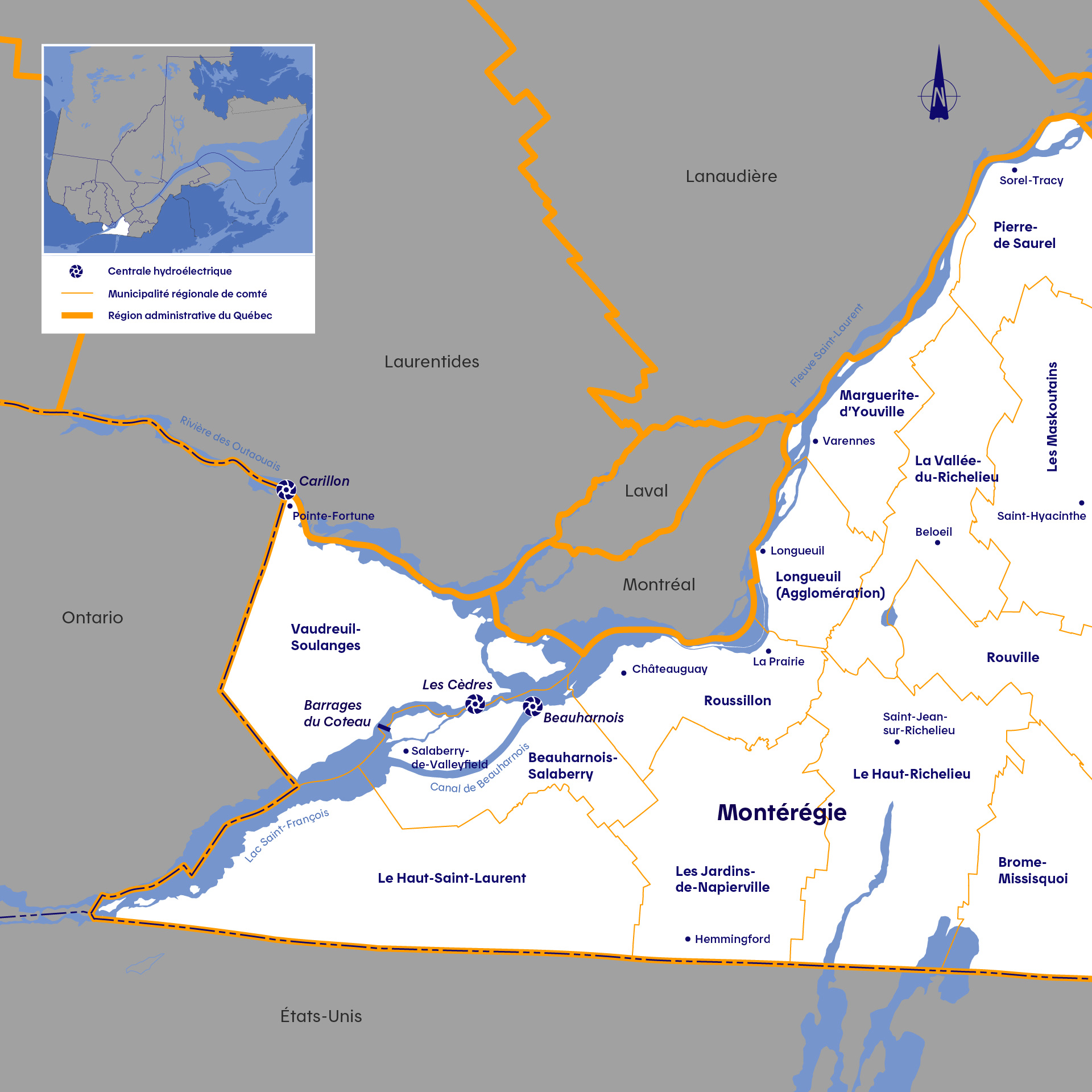

Montérégie

Réduire les impacts de la crue printanière du Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais : un travail d’équipe !

En Montérégie, Hydro-Québec exploite des centrales hydroélectriques dans deux bassins versants, soit celui de la rivière des Outaouais et celui du fleuve Saint-Laurent. On y trouve les centrales de Carillon, de Beauharnois et des Cèdres. Leur caractéristique commune ? Ce sont des centrales au fil de l’eau. Comme elles n’ont pas de réservoir, elles ne peuvent pas accumuler d’eau comme le font les centrales à réservoir.

Le rôle de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais

Plusieurs grands cours d’eau se jettent dans la rivière des Outaouais, qui draine un bassin versant de 146 000 km2 sur une distance de plus de 1 120 km, de l’Abitibi-Témiscamingue à Montréal. Ces apports font de l’Outaouais un affluent important du Saint-Laurent à la hauteur de Montréal. Hydro-Québec n’est pas le seul exploitant de réservoirs et de centrales dans ce bassin versant. La gestion des niveaux et des débits de la rivière des Outaouais est le fruit d’une collaboration entre partenaires. Chaque goutte d’eau de la rivière passe sous la loupe de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO).

(CPRRO).

La CPRRO réunit les divers intervenants qui participent à la gestion hydrique du bassin versant de l’Outaouais : le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, Environnement et Changement climatique Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, la Garde côtière canadienne, Ontario Power Generation et Hydro‑Québec.

Outil pour connaître les débits et les niveaux d’eau

Nous installons des instruments de mesure sur les rivières et les réservoirs où nous exploitons des barrages et des centrales. Ils nous fournissent des données sur les débits, les niveaux d’eau et les conditions météorologiques. Ces données sont mises à votre disposition au moyen d’un outil simple. Consultez‑le pour connaître les débits des cours d’eau et les niveaux d’eau dans les réservoirs.

Découvrir l’outil

Nous réduisons la crue printanière grâce à nos réservoirs. Découvrez comment.

De décembre à mars, nous vidons graduellement nos réservoirs situés dans le nord de l’Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue. Au moment de la crue printanière, il n’y reste pratiquement plus d’eau. Du début d’avril au début de juin, nous retenons l’eau le plus longtemps possible près de la capacité maximale des réservoirs afin de limiter la quantité libérée dans la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent, déjà bien gonflés par l’eau des bassins environnants. Cependant, les réservoirs peuvent retenir seulement 40 % des apports d’eau. Les 60 % restants ne passent pas par nos réservoirs ; ils s’écoulent librement et ne peuvent pas être retenus.

Toutes les centrales qui se trouvent sur ces cours d’eau sont au fil de l’eau et n’ont pas de réservoir pour retenir l’eau. Seule la gestion des réservoirs se trouvant au nord du bassin versant, faite en collaboration avec nos partenaires, a un impact sur l’ampleur de la crue.

Pour plus d’information sur le bassin versant de la rivière des Outaouais, consultez le site Web du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec .

.

Notre expert vous explique simplement de quelle façon Hydro-Québec contribue à gérer la crue printanière du fleuve Saint-Laurent.

Le saviez-vous ?

La centrale de Carillon, établie au pied du bassin versant de la rivière des Outaouais, est une centrale au fil de l’eau.

Elle ne possède pas de réservoir capable d’accumuler l’eau de la crue printanière.En période de crue, l’évacuateur de crues laisse passer les surplus d’eau.

Si on en fermait les vannes au plus fort de la crue, l’eau déborderait par-dessus l’ouvrage après quelques heures !

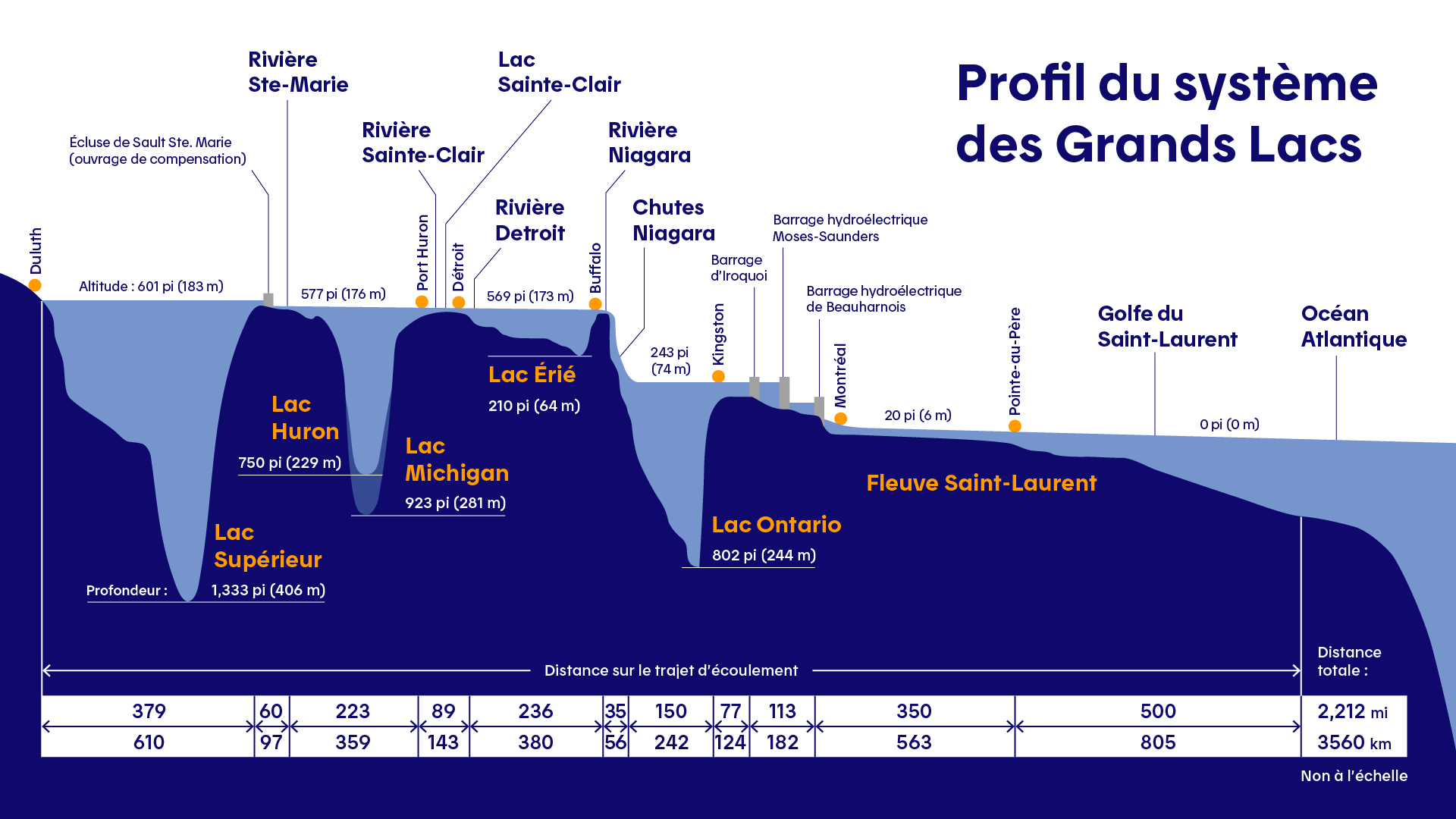

Hydro-Québec ne gère pas le niveau du Saint-Laurent. C’est le travail du CILOFSL.

La gestion des apports en eau du fleuve Saint-Laurent est faite de concert avec le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (CILOFSL), qui voit à ce que la régularisation du niveau et du débit du lac Ontario et du Saint-Laurent respecte les exigences légales de la Commission mixte internationale (CMI). Cette activité tient compte de l’ensemble du bassin versant, des Grands Lacs au lac Saint-Pierre et au secteur de l’archipel de Montréal.

(CILOFSL), qui voit à ce que la régularisation du niveau et du débit du lac Ontario et du Saint-Laurent respecte les exigences légales de la Commission mixte internationale (CMI). Cette activité tient compte de l’ensemble du bassin versant, des Grands Lacs au lac Saint-Pierre et au secteur de l’archipel de Montréal.

Le CILOFSL travaille de façon quotidienne avec de nombreux intervenants, notamment la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, la Garde côtière canadienne ainsi que les producteurs hydroélectriques américains et ontariens, auxquels s’ajoute Hydro‑Québec.

Hydro-Québec a un rôle direct dans la gestion du complexe hydroélectrique de Beauharnois-Les Cèdres, dans l’ouest de la Montérégie, mais ne gère pas le niveau du Saint-Laurent. Elle s’arrime avec le CILOFSL pour assurer une gestion sécuritaire des glaces près de ce complexe. Ce dernier est composé d’installations au fil de l’eau et n’a aucune possibilité de retenir l’eau. Ainsi, la centrale de Beauharnois turbine l’eau qui arrive par le canal de Beauharnois et la réachemine vers le lac Saint‑Louis.

Des communications ont lieu durant la crue printanière entre les membres de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO) et du CILOFSL pour réduire les apports d’eau dans le secteur de l’archipel de Montréal. Étant donné qu’Hydro-Québec exploite les deux centrales les plus près de l’archipel, ses experts contribuent grandement à cette gestion chaque printemps.

(CPRRO) et du CILOFSL pour réduire les apports d’eau dans le secteur de l’archipel de Montréal. Étant donné qu’Hydro-Québec exploite les deux centrales les plus près de l’archipel, ses experts contribuent grandement à cette gestion chaque printemps.

Foire aux questions

Pourquoi Hydro-Québec ne peut-elle retenir l’eau en amont des barrages du Coteau sur le Saint‑Laurent ?

Pourquoi le débit est-il plus élevé sur le Saint-Laurent depuis 2017 ?

En quoi consistent la vidange et le remplissage des bassins présents sur le cours du Saint-Laurent ? Serait-il possible d’avoir de l’eau toute l’année ?

Sur la rivière des Outaouais, peut-on retenir davantage d’eau aux installations situées plus au nord et ainsi en recevoir moins au sud ?

Des questions sur la gestion des installations d’Hydro-Québec ? N’hésitez pas à communiquer avec nous : Affairesregionales@hydroquebec.com.